乳癌是台灣女性健康的頭號大敵,從確診、治療,甚至已康復等階段,情緒都會經歷低潮、不安甚至恐懼。如何戰勝對癌症的懼怕,勇敢面對抗癌挑戰?中華民國乳癌病友協會舉辦「共商粉紅灰犀牛解方-亞太華人乳癌病團交流會」,邀請亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱探究「全人抗癌」新願景,解析心理腫瘤照護的落實方法。

什麼是「全人抗癌」?

什麼是「全人抗癌」?方俊凱指出,全人抗癌:不只是治療疾病,而是照顧「整個人」。因為癌症帶來的不只是生理挑戰,更是心理、生活與靈性的震盪。

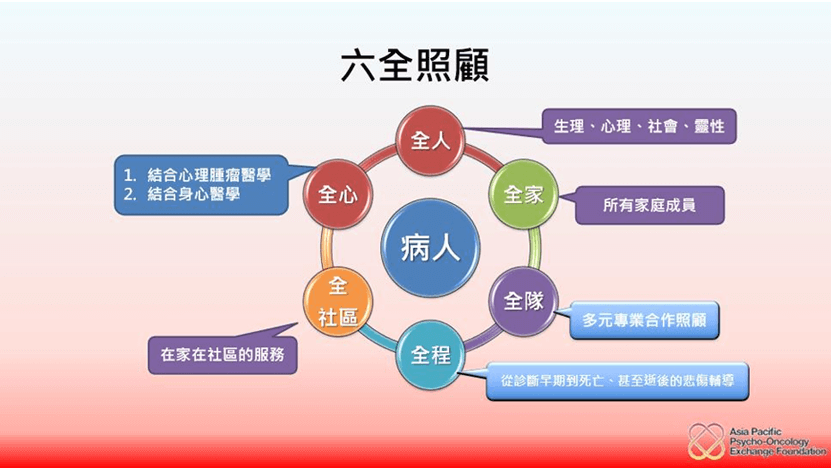

許多時候,患者在身體生病的同時,心裡也正承受很大壓力,進而影響生活品質。方俊凱強調,癌症病人最需要的是「六全照護」,即是以病人為中心,全人、全家、全隊、全程、全社區,以及全心的照顧。

六全照護

・全家:關心病人,也關心照顧家屬。

・全隊:結合醫、護、社工、營養、心理師、志工等,多元專業合作照顧。

・全程:從診斷早期到死亡,甚至事後的悲傷輔導,幫助家屬度過哀傷。

・全社區:結合社區資源,共同協助病人與家屬的照護需求。

・全心:結合身心醫學、心理腫瘤醫學,協助了解病患、家人的壓力對身心影響、維持良好醫病溝通、協助生活品質維護等。

然而,事實總是事與願違。「全隊照顧」部分常要面臨人力不足,導致有部分是專任人員,有的卻是兼任人員;在「全程照顧」上,大部分只有在安寧緩和醫療時,病人才有機會好好的被心理照護。

方俊凱強調,顧好心理健康,也才能真正與癌症共存。「幫助癌症病患建立的良好穩定的情緒和相對樂觀積極的心情,對於抗癌絕對有幫助,這也才是最完整的照顧和治療。」

因此,方俊凱提出「CUP 療癒杯模式」(CUP model)的三向度架構,從疾病初診斷開始,乃至到病人過世後的 2 年,醫療機構如何建置並提供完整的悲傷與喪慟照護服務的模式。而在心理照護過程,有以下 3 因子相互影響:

- C=Context(情境脈絡)

- U=Users(使用者:病人與家屬)

- P=Providers(提供者:照護者與制度)

他強調,整個服務歷程中,從情境脈絡(the Context)、使用者(of Users)、提供者(of Providers)是相互影響,呈現 360 度滾動狀態的概念。必須在三大向度(CUP)尋求「適合介入時機」(goodness of fit)的身心社靈服務模式。

罹癌者最絕望的心理狀態「失志症候群」

2001 年澳洲墨爾本 Monash 大學心理醫學科(department of psychological medicine)教授 David M. Clarke 與墨爾本大學安寧照顧中心(Center of Palliative Care)教授 David W. Kissane 發現,癌症末期病患常出現「失志」(demolarization)的現象。

他們觀察後歸納出定義,包含:存在的絕望(existential despair)、無望感(hopelessness)、無助感(helplessness)、生命意義與目的之失落(loss of meaning and purpose of life)。依過去累積的研究經驗,他們認為必需把失志與憂鬱 (depression) 區分開來。

方俊凱強調,臨床上,癌友從確診開始,歷經治療、康復,甚至復發等過程,常出現這些失去鬥志的心理過程,卻被誤會是憂鬱。根據統計,台灣有 49% 癌症病人都符合「失志」標準。

如何對抗罹癌後的「失志症候群」?

仔細分辨,憂鬱症是「持續的情緒低落狀態」,總是無法快樂,缺乏動力、對任何事缺乏興趣;同時合併有無食慾或暴食、失眠或嗜睡等障礙;有時焦躁不安,有時反應遲鈍,而對自我認知常會「低自尊」或有不當的「罪惡感」。

失志症候群則是「心理挫折的狀態」,不一定會有生理、認知、行為等方面的症狀,日常也沒有太大改變,情緒表達差異也不大,甚至能跟大家有說有笑。但經由深度懇談,卻可發現他的內心深處充滿了上面說的感受。

方俊凱說明,此外,兩者不能混為一談的主要原因之一,也跟憂鬱症需靠藥物治療,如服用抗憂鬱劑;而失志症候群則依靠心理社會靈性支持有關。

研究顯示,台灣癌友若患有憂鬱症或失志症後群,會有顯著自殺意念;而患有失智症後群,比憂鬱症有更高的自殺風險。他提醒,面對這種狀態,自殺風險的評估是必要的。

癌友如何知道自己是否出現失志症後群呢?方俊凱提到,大多癌症中心採用篩檢工具為「困擾溫度計為」、「失志量表」,此外,癌症病人的疾病因應、生活品質、以及失去意義感,也是重要的指標。

該如何改善失志問題呢?方俊凱建議,罹癌後,從罹癌經驗中發現益處(benefit-finding),這有助於適應癌症;但是如果能從罹癌的過程中創造意義(meaning-making),則能遠離失志,進而成長,產生出健康積極的心態。

他建議,可以透過敘事治療、生命回顧、存在療法或團體分享,幫助病患的心理健康,導向對生命意義的正向探索。因為罹癌只是生命的轉折,並不是整個生命失去意義,親友、醫療團隊可以透過前述的方法,一同協助患者尋找新生命意義的起點。

而臨床人員在協助癌症患者的心理腫瘤照護時,可運用三大實務策略:建立轉介通報機制、醫護人員靈性敏感度訓練,以及病友會與社區資整合,替癌友的心理健康織起一張堅實的防護網,陪著癌友在創傷後成長(PTG)。

文/劉一璇、黃慧玫 圖/楊紹楚