台灣即將於 2025 年邁入超高齡社會,每五人就有一人超過 65 歲,為了解國人對此的準備與期待,《遠見》雜誌獨家發起「台灣超高齡社會大調查」,針對職場、照護、科技、社區、財務等五大面向進行深入剖析。調查結果顯示,民眾對變老的兩大擔憂為健康與經濟,並期待政府與企業能提供更多支持。(本文表格由遠見提供)

健康與經濟成兩大隱憂,長照需求迫切

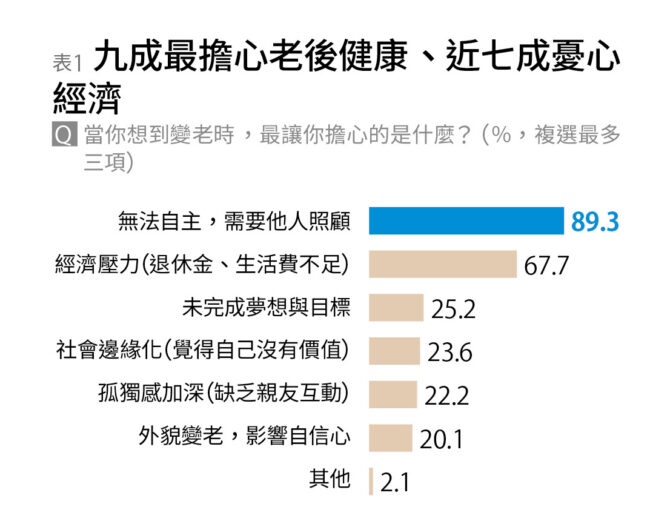

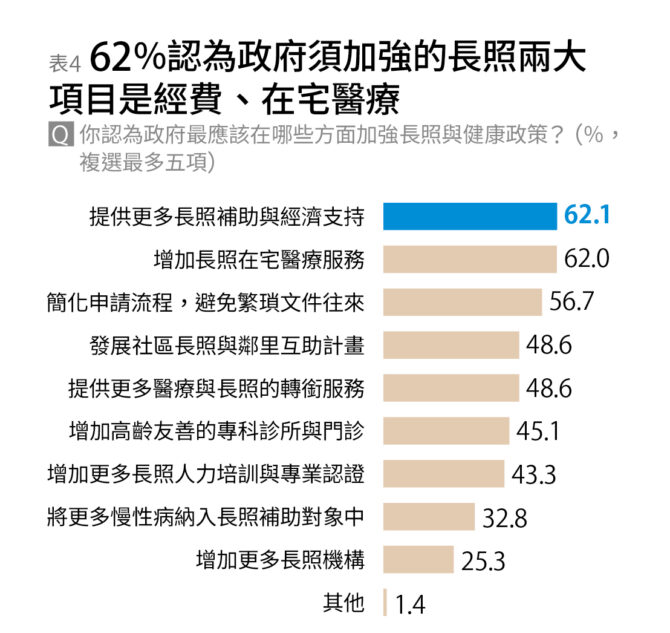

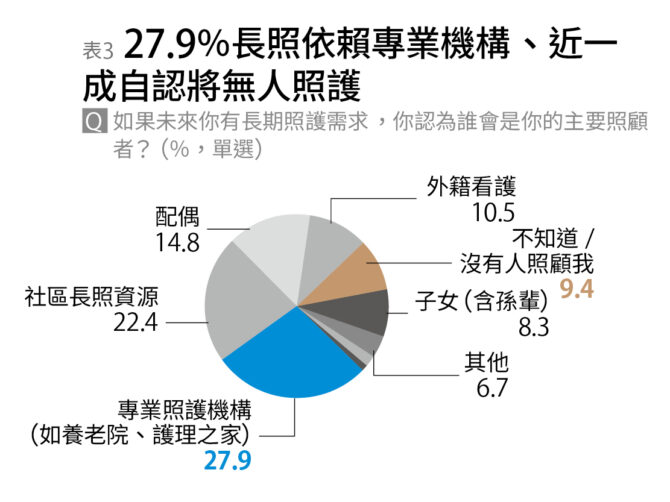

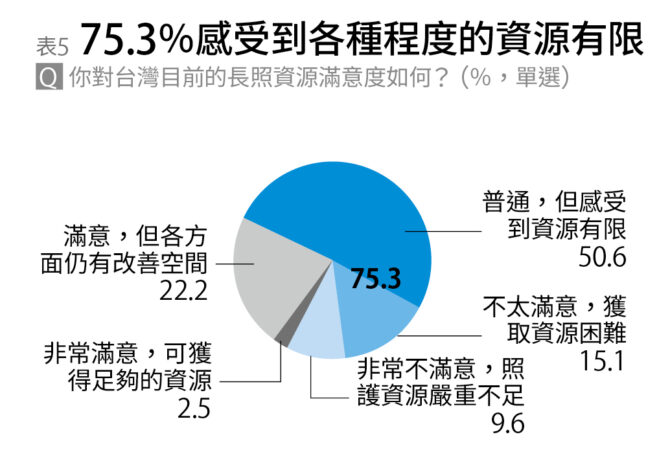

調查發現,高達 89.3% 的民眾擔心老後健康變差,需要他人照顧;67.7% 則憂慮退休金與生活費不足。在長照方面,75.3% 的民眾認為長照資源有限,尤其年輕世代感受更為強烈。多數民眾希望政府能加強長照補助、增加在宅醫療服務,並認為專業照護機構與社區長照資源是未來可能的主要依靠。

調查發現,高達 89.3% 的民眾擔心老後健康變差,需要他人照顧;67.7% 則憂慮退休金與生活費不足。在長照方面,75.3% 的民眾認為長照資源有限,尤其年輕世代感受更為強烈。多數民眾希望政府能加強長照補助、增加在宅醫療服務,並認為專業照護機構與社區長照資源是未來可能的主要依靠。

退休財務規劃不足,逾半民眾認為退休金需千萬

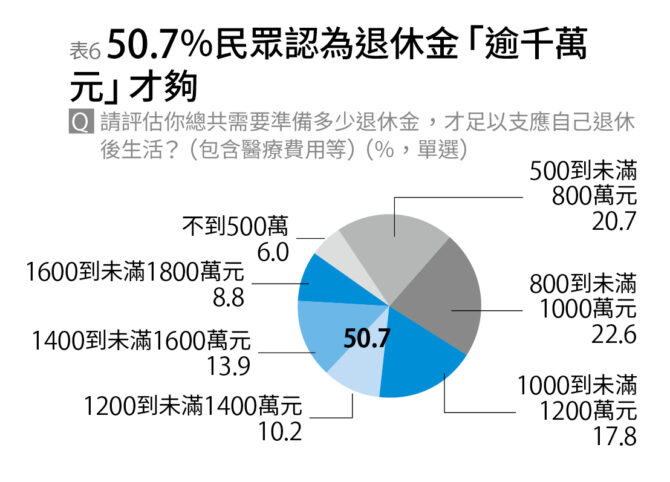

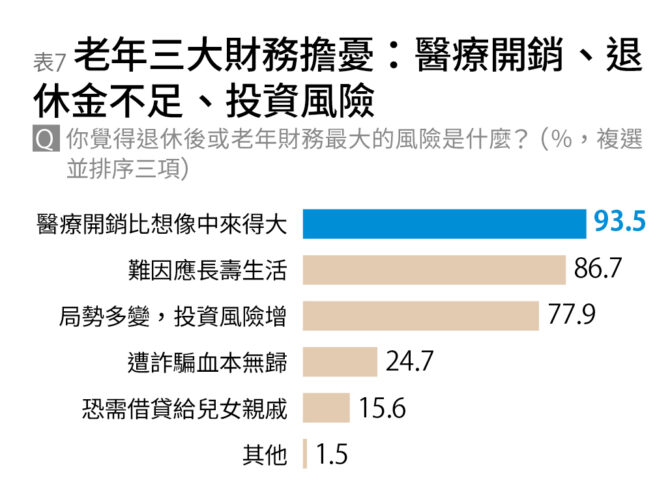

財務準備方面,近四成民眾未進行退休理財規劃,且多數對退休金準備不足感到憂心。超過半數的民眾認為,退休金需超過一千萬元才足夠,但多數人對退休後的收入來源與財務風險感到沒有信心。

職場友善為中高齡重返關鍵,科技熟練度存在世代差異

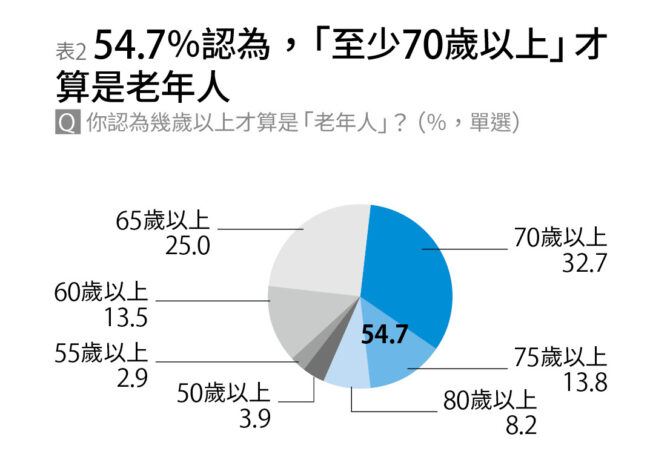

至於幾歲算老?整體來說,有過半數、約54.7%民眾認為「至少70歲」以上才算是老年人,比法定65歲晚了5歲;更有約8.2%認為80歲以上才稱得上老。(表2)交叉分析發現,45歲以下民眾過半數認為60~65歲以上就算老年人,但65歲以上民眾卻高達83.7%認為「至少75歲以上」才算老,可發現「年歲愈長愈不認為自己老」的現象,顯然老年定義已在改寫中。

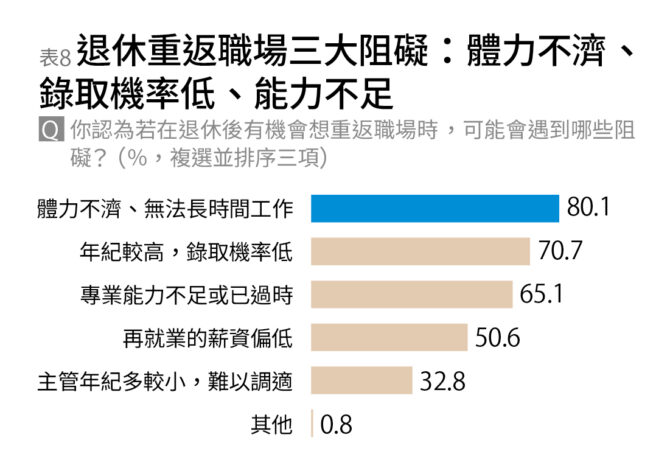

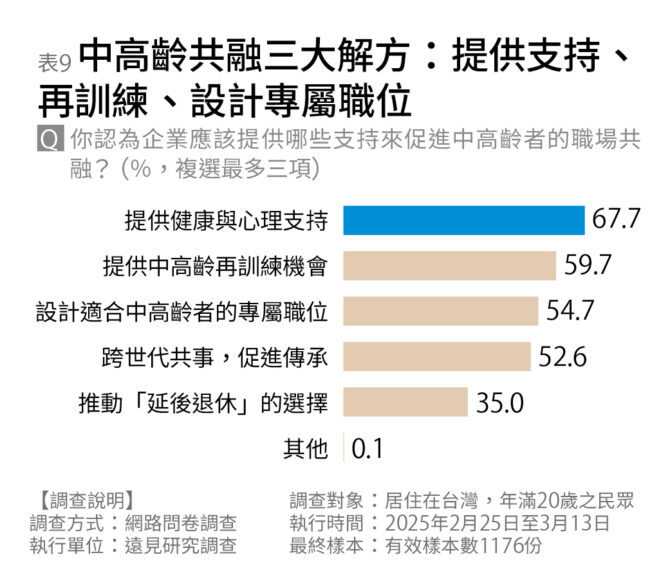

在職場上,超過八成民眾認為中高齡者面臨年齡增長帶來的挑戰,如跟不上新技術、職場環境不友善等。多數中高齡者重返職場的首要考量為工作環境友善度與時間彈性,而非薪資。此外,調查也顯示,民眾對科技產品的熟練度存在世代差異,65 歲以上長者普遍感到操作複雜、擔憂安全問題。

老幼共融受期待,社區設施亟待改善

高達 86.5% 的民眾認為老幼共融對社會發展很重要,但社區在醫療長照、活動多樣化、無障礙環境等方面仍有待改善。年輕世代尤其重視代間互助計畫與共學課程。

整體而言,調查結果呈現以下重點:

- 民眾普遍接受老化是自然過程,但對健康與經濟問題感到強烈憂慮。

- 退休財務規劃不足,長照資源不足,職場友善與社區設施待改善為主要挑戰。

- 民眾期待政府與企業提供更多補助、在宅醫療、彈性職場及共融空間。

- 科技產品的熟練度存在世代差異,需加強長者數位教育。

此調查結果反映出台灣社會在邁向超高齡化過程中,需正視並解決的各項挑戰,並積極推動相關政策與措施,以實現世代共融的理想。