台灣是全球近視比例最高的國家之一,隨著 3C產品的普及與用眼習慣改變,為了更便利的生活,不少人選擇透過「近視雷射」來擺脫眼鏡的束縛。需要注意的是,即使術後視力恢復正常,但眼軸依然偏長,仍屬於近視眼球。站前大學眼科王俊琪院長指出,高度近視會改變眼球結構、影響水晶體代謝,也可能使得白內障提早出現。

白內障年輕化!40 歲族群也需警覺

白內障過去好發於 60 歲以上的長者,隨著高度近視盛行與慢性疾病影響,白內障患者年齡明顯逐漸下降。王俊琪院長指出,近年來門診中 40 至 50 歲患者數量明顯增加,甚至曾遇過 30 多歲即罹患白內障的案例。根據統計,全台每年約有 15 萬至 20 萬人接受白內障手術,其中不少是青壯年族群。王俊琪醫師提醒,年過 40 歲的民眾應每半年進行一次眼睛健康檢查,及早發現病兆、避免視力惡化。

高度近視在台灣十分普遍,約有七成民眾有近視,其中約一成屬高度近視。高度近視不僅增加視網膜脫落等風險,也被證實會加速水晶體的退化,促使白內障提早形成。

除此之外,糖尿病、高血壓及高血脂等慢性疾病,也會影響眼部血液循環,增加自由基生成,加劇水晶體損傷。這些因素交互作用,使得白內障的發生年齡有逐漸年輕化的趨勢。

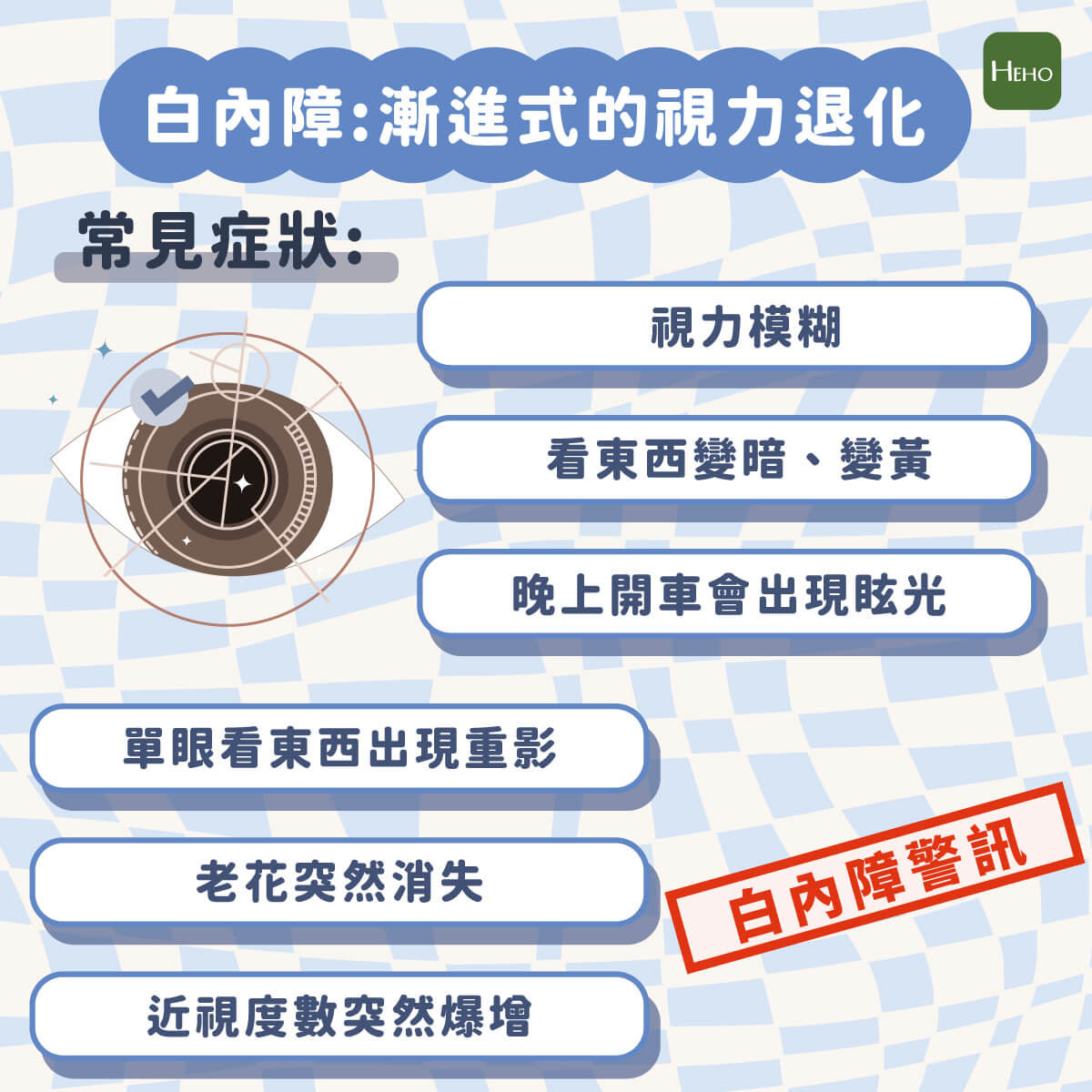

白內障警訊多,早期徵兆別輕忽

白內障是一種漸進式的視力減退的疾病,常被誤認為眼睛疲勞或度數改變,容易被患者忽視。常見的症狀包括視力模糊、對焦困難、看東西變暗變黃、顏色不鮮明,或晚上開車出現光暈、畏光等現象。有些人甚至會發現,原本的老花眼突然「消失」,或近視度數急遽加深,這些都可能是白內障的警訊。王俊琪院長提醒,若出現上述症狀,應及早就醫。

王俊琪院長也強調,就算確診白內障,民眾也無須過度擔心。現今白內障手術技術已大幅進步,健保提供的超音波乳化術即為微創手術,透過手術器械製作一個如筆尖大小的傷口後,利用超音波將硬化的水晶體吸除,再置換人工水晶體後即可完成。而新型的飛秒雷射輔助白內障手術,利用飛秒雷射精準製作傷口與正圓型的前囊,有助於人工水晶體置中與穩定,並能預先分割晶體,降低手術中超音波使用能量,搭配智能導航系統,使手術更安全、精確。手術前也會進行多項檢查,包括眼底斷層掃描、角膜地形圖、光學水晶體測量等,以判斷是否適合植入多功能人工水晶體。這些科技的應用,不僅能提升術後視力重建精準度,患者恢復速度大為提升。

手術選擇多元,依個人需求量身打造

現代人工水晶體選擇多樣,除了健保提供基本的一般功能球面的人工水晶體外。還有可同時矯正近視、老花與散光的自費多功能人工水晶體可選擇。王俊琪院長提醒,選擇人工水晶體時不必盲目追求高價,而應依照個人生活習慣與視力需求量身做出最適合的規劃。例如,經常從事戶外活動或夜間駕駛的人,單焦點或延焦點人工水晶體可能更適合,因為這類型水晶體所產生的眩光、光暈等干擾較少,夜間視力品質更佳。值得注意的是,曾做過近視雷射手術者,仍可接受白內障手術,但由於角膜弧度已改變,人工水晶體的計算方式會更複雜,務必事前告知醫師。透過完整的術前評估與個人化設計,患者能在術後恢復穩定且清晰的視力,重拾生活品質。

文/劉一璇 圖/楊紹楚 影音/江宏倫