作者:小貨貨

遲來的錯愕

原本盤算好在大一下學期的計畫,被母親和同學的突然造訪全部打亂;雖然母親善意釋出了她的想法,但這就是最後通牒,接受這個殘酷的事實,只是時間的問題。那時我最好的選擇就是以時間換取空間,儘快出國留學,離開台灣這個是非之地,到國外重新開創人生,成敗與否並不重要,重要的是無論我選擇走那條路,都不會被黑暗的惡勢力所駕馭,這就是母親繞了一大圈,想給我指出的那條明路。

其實讀書對我從來都不是問題,小學四年級暑假結束時,我不但讀完了五、六年級的數學課本,也把當時最難的數學課外書“一千兩百難題”,全部解完;至於國文,那就更簡單了,從小到大,當我犯錯被父親處罰時,幾乎都會被罰背古文,當時要我寫篇頭頭是道的八股文,是輕而易舉之事,信手拈來,絕非誇大其詞。

然而從高二上學期到大一下學期,在這二年半左右的時間內,我把讀書的時間全部加起來,恐怕也不會超過3個月;在那時倘若要我重新拾起書本,至少我得知道再次讀書的目的為何,否則便是自欺欺人,虛應一應故事,又何必為之。記得那天當母親和同學離開宿舍後,我坐在書桌前,看到一本本幾乎都是全新的教科書時,覺得非常的陌生,心中五味雜陳、思緒萬千。

自從父親出事後不久,我便與行屍走肉沒有什麼兩樣,每天不是醉生夢死、就是找事讓自己忙死、不然就是在籃球上把自己累死;於我而言,以前認為讀書是讓自己日後可以出人頭地的必經之路,但現在讀書竟然是為了要逃避現實而出國的途徑;曾幾何時,我的人生變成如此的悲催,人生在世,有所為而有所不為,此時此刻,或許我仍需慎重思考後再做決定,方為上策。

回顧過去兩年多來,街坊鄰居的冷嘲熱諷、軍事法庭的無情審判、母親多方奔走的徒勞無功、老哥無知的叛逆不從、以及自己於夜深人靜時的無奈徘徊,這些狗屁倒灶的事,一幕幕從我的腦海劃過,栩栩如生;我轉身望著窗外,如此充滿未知數的模糊人生,我真的有可能走出這個困境,開拓自己的康莊大道嗎 ?

不知我到底呆坐了多久,直到宿舍熄燈時,我方從虛無飄渺的幻覺中,回到了現實, 也才看到母親離開前在桌上留給我的信,原本以為這鐵定是封長篇大論的信,母親又會將所有可能發生的狀況,再次分析給我聽,然後總結出我無需浪費時間待在這個我無法翻身的地方,出國是我現在唯一的選項,諸如此類的老生常談,了無創意更索然無味。

母親偶爾會不按牌理出牌,今天出現在宿舍便是一次,而留給我的信封內只有一張便簽,則是另外一樁,便簽上寫著:“週五晚上務必回家,你老哥已向部隊請假,週六我們一起去看父親”。“看父親”,去那裡看父親,自從父親在高一暑假被調查局帶走後,我就再也沒有見過他,甚至在審判定讞後,父親被發監至何處,也不得而知;雖然我知道如果問母親,她應該會告訴我一些訊息,然而二年多來,我選擇不聞不問,也算是一種逃避和解脫吧!

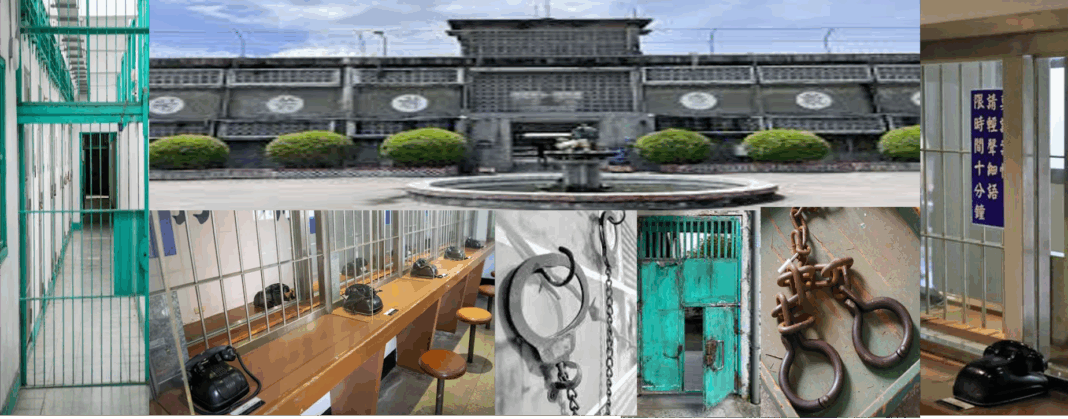

週六出發前,母親告知父親被關押在台北景美看守所,其實父親從被調查局帶走後,就一直待在此處。這所看所守內,除了有關押房和會客室外,還有偵訊室及法庭,是少數提供一條龍服務的看所守;當時被扣上了一頂政治犯或匪諜大帽子的嫌疑犯,都會被移送至此,然而若想從此地全身而退,除非是轉成污點證人,否則縱使花上了相當大的代價打點上下,也不一定保證能安然無恙的離開此處。

據說那時負責處理政治犯或匪諜相關案件的檢調人員,都有預設的工作指標,像父親這樣的無名小卒,被收押在這個看守所,本質上就是用來充數,鞏固基本盤,方便辦案人員完成指標;至於嫌疑犯的家人,除了自求多福、祈求上蒼的庇佑外,還是只能聽天由命;對於普通的老百姓,面對如此從天而降的無妄之災,又有多少人能倖免於難呢 ?

那時大眾交通運輸工具沒有現在便利,我們得先搭欣欣客運52路到公館換乘新店客運,過了景美溪後,在莊敬高中站下車,再步行約200公尺,便可抵達看守所。這條路線,我並不陌生,二年多前父親被軍法審判時,我本想去旁聽,但母親和律師都堅持不讓我去,雖然我仍暗自前往,當時走的便是這條路線,無奈那時我因為沒有成年人陪伴,最後還是被法警擋在了法庭外,不得其門而入。

景美看所守離軍事法庭不遠,供探監出入的鐵門在看所守的側面,進入鐵門後,每個人均須接受身分檢查;想必母親已事先提交了我們三人的探監申請,門禁警衛在確認身分放行後,我們仍需通過了一扇小門,才算是正式踏入看守所。

不知是我心裡作祟、還是老天爺喜歡作弄人,當我通過小門,剛邁出第一步時,一股涼颼颼、冷酷無情的冷風,迎面吹來,令人毛骨悚然,似乎是在嘲笑我們這群不知天高地厚的探監傻瓜,膽敢在這只有魑魅魍魎方有資格現身的閻王殿附近,昂首闊步,還不趕緊俯首稱臣,下跪求饒,否則後果自負,斷不能歸罪他人。這種苦澀的感覺,如夢魘般地纏繞在我心深處,終身難忘;只記得當時我裹足不前,心中有著無限的感慨及委屈、耿耿於懷,我們家四人何罪之有,竟會淪落至如此的地步 ?

母親那時應該是看出我內心的掙扎,強拉著我走進了會客室;會客室不大,用於探監的櫃檯在進門的左邊,用壓克力板格出了六個探監格,中間為鐵欄杆,受刑人在欄杆內,探監者在欄杆外,探監格的兩邊各放置了一座電話,供受刑人和探監者通話時使用,通話的時間為10分鐘。靠近最後一個探監格的後側,則有一扇綠色的小鐵門,所有的受刑人都是通過這個小鐵門,進出會客室。

我們被分配至第五個探監格,由於只有一把固定在地上的旋轉板凳,母親先行坐下,我和老哥則站在母親的身後。不久,警衛打開了綠色小鐵門,納入眼簾的是一個滿頭白髮的老頭,只見他緩緩地走到了第五個探監格坐下,這時我才赫然發現那老頭竟是我二年多未見的父親,若不是他此時坐在母親的對面,走在街頭上,我斷然認不出此人是我的父親。

父親坐定後,警衛示意父親和母親可以拿起電話開始通話,並指著掛在鐵欄杆上的一個牌子,上面寫著通話時間為10分鐘,在其轉身離開探監格時,警衛習慣性地用鄙視的眼光,瞧了我們家三人一眼;對於這種略帶輕蔑的眼神,我早已習以為常,更不會在意,但我卻發現身旁的老哥,此時全身緊繃、怒氣沖沖,顯然對於如此的挑釁,極為不爽。老哥此般的反應,令我非常訝異,那時老哥待在部隊已超過了一年,對於外人這些不屑的小動作,他不是也應該和我一樣,見怪不怪吧!

後來母親告訴我,老哥在部隊中,常被軍中的長官和同梯的士兵欺負,除了語言上的霸凌和無理的體罰外,在金錢方面亦給予不少的壓力,一直到其退伍為止。總之,老哥當了三年的兵,母親平均每年得替他張羅50-60萬左右的現金,用以供奉長官的菸酒、彌補福利社的赤字、墊付採購的回扣等花費,有時還得替他人背黑鍋受罰。老哥在當兵時,肋骨斷了兩次,腳踝拉傷多次,左腳韌帶扭傷直到退伍時仍未復原,全身上下還有10多處的疤痕,連他都不知是為何事而傷,因為衝突的事件,不計其數。

一切的一切,均因當時阿兵哥若是背上了一個“匪諜之子”的招牌,那麼在部隊中誰都可以欺負你、佔你的便宜,因為大家都知道若是這個案子能夠找到關係申述,閣下又怎會落得如此的下場,無論是虎落平原被犬欺、或是過街老鼠人人喊打,在部隊中,老子欺負你,剛剛好而已!

母親和父親大概講了2分鐘左右的話,母親便把話筒給了老哥。印象中,父親從來沒有處罰過老哥,在他的眼中,老哥是最完美的嫡長子,是延續家族榮耀的精英,而我則是家中的垃圾、累贅,倘如不是我和父親長的很像,我絕對會認為我是在外面撿來的野孩子。老哥接過電話後,不發一語;沒多久,他突然從椅子上站了起來,把話筒丟在櫃檯上,逕自走出了會客室;母親看到了這個狀況,趕緊追了出去,探監格內只剩下父親和我這個垃圾兒子,場面頓時有些尷尬。

我愣了一下後,拿起了話筒,本想問父親是否一切都好,但當時對面的父親,六神無主,好一段時間像是個木頭人,應該是還在糾結他最疼愛的大兒子,為何會有如此唐突的舉動;望著滿臉茫然的父親,我不知是該說話還是沈默,直到警衛提醒我們會客時間還有4分鐘時,我才趕緊問父親最近還好嗎 ?

父親沒有直接回答我,但從他臉上複雜的表情,可以知道他過的很差,無論是心理或是生理上,想必都與先前有著天壤之別的落差。只見父親稍稍笑了一下後,用著沙啞的聲音對我說:“聽你媽媽說你大學聯考沒考好,但爸爸想在這裡和你說聲對不起,我這個一事無成的爸爸給你添麻煩了,害你得離家到新竹上學!”

這段話我永遠不會忘記,那是父親破天荒首次向我道歉;但當時我完全不在乎父親在說什麼,而是他說話的語調和講話的氣息,因為這句沒有幾個字的話,父親花了將近一分鐘的時間才說完,而之所以會花如此久的時間,並不是因為父親在考慮他要說些什麼,而是他要非常用力,才能說完這段含糊不清的話,不知道人可能會認為父親是在講湖南家鄉話,但我知道他不是,父親年紀雖大,但說話總是鏗鏘有力,特別是話語中該有的抑揚頓挫,他從未打過折扣,可是當時父親為何會如此呢 ?

記得我那時滿臉迷惑,下意識眯起了眼睛,而此時父親卻用著渴望的眼光望著我,似乎是在期待我說些什麼;我趕緊靠近話筒,拉拉雜雜地說了一大堆廢話,但主要是想告訴父親,我聯考考不好與他無關,我現在一切都好,考上的科系我很喜歡,在學校也很愉快,他不必覺得內疚;反正當時我講的話,沒有太多是真心話,我只想讓眼前的這位陌生的父親能夠高興些,或許他在幾年後就能回到原先我認識的那位父親。其實當時我甚至期盼父親能和以前一樣罵我、大聲的罵我,無論他要變成何人,都不要變為探監格另一側的那個有氣無力的頹廢老頭,那不是我的父親,絕對不是!

時間過的很快,還沒等我緩過神來,電話就直接被切斷;警衛也不知在何時出現在父親的身後,父親看著我,默默將話筒放回到話機上,和我搖搖手說再見;從椅子上站起來後,仍轉頭望著會客室另外一側的鐵門,明顯是希望老哥能及時出現,讓他能多看他的寶貝大兒子一眼。父親的願望並未如願,而母親此時也未出現,只有我目送父親一拐一拐地走向遠側的鐵門。

父親那時走路的方式與我認識的父親,迥然不同、判若兩人,我趕緊在鐵欄杆的另一側跟著父親的腳步移動;當父親發現我在跟著他走時,揮手示意讓我無需如此,並刻意遮掩他的雙腳,我這才恍然大悟,父親走出會客室後,應該會先被扣上腳鐐,再送回到牢房,對於一個年邁的老人,老天爺為何會有如此的安排;父親走到盡頭時,再次回頭向我揮手告別,臉頰上明顯有著淚水的痕跡,此時父親用雙手摸了摸自己的頭,並對我點了點頭後,然後轉身而去,而那道無情的鐵門也應聲關閉,會客室瞬間又回到了原本的冷清。

父親用雙手摸了摸自己的頭是小時候我們父子的暗號,這個動作是鼓勵我讀古書時用的,小時候我很調皮,沒有犯錯時絕對不會自願看古書,當時父親希望我能養成唸古書的習慣,便會做些稀奇古怪的動作來討好我,而我最喜歡的便是看父親用雙手摸自己頭,父親非常在乎自己的體面,西裝頭上的髮油總是閃閃發亮,若是父親用雙手在自己的頭髮上亂摸一陣後,幾乎都會直奔巷口的那家老式理髮廳梳理,這樣我便又多了些玩耍的時間;所以小時候,只要我能背完一篇古文,一字不漏,父親的獎勵便是按照我的要求,亂摸自己的頭,並且父親從未食言過,只要我做到他的要求,他絕對言出必行,這便是我所認識的父親,古板無趣,凡事以誠信為本,數十年如一日。

那天回家的路上,我的心情特別低沈,思緒也雜亂無章;父親離開會客室前,先摸了摸他那滿頭白髮的平頭,而後向我點頭示意的這個畫面,反覆呈現在我的腦海中,這個動作在我上國中後,父親就未曾做過,當初我認為這定是因為我太常犯錯,而一旦放錯,讀古書是被處罰的第一步,由於犯錯太過頻繁,父親又何苦老是和自己如此珍惜的頭髮過不去呢 ?

我花了一整天的時間,終於理出了頭緒;我的結論是父親的案子確定是無法翻案,因此他在獄中,起碼還得再待上八年左右,父親有高血壓及心臟病,他能否健康的做完刑期都還是個問號,縱使能如此,出獄時至少也有73歲,那麼父親的一生恐將以匪諜的污點,劃上句號,而現在唯一能夠讓父親還有一絲求生的意願,也就只有母親、老哥和我了。

想到這裡,我的腦海中浮出了好幾幅年邁父親,在一切都結束後,再次到巷口他常光顧的老式理髮館,理髮修面,然後拄著拐杖、愜意怡然在樹林中散步的憧憬;那時我告訴自己,我必須要打起精神,努力在外面等候父親出獄,屆時我才能陪著父親踏出他自由後的每一步,與他重捨晚年的璀璨腳印,一起眺望夕陽的餘暉,讓父親能無憂無慮的含飴弄孫、安享天年。

父親是不會擔心母親的,讓他每天牽掛的一定是老哥,而他對我只有一個要求,就是把書讀好,這樣他便可以少操一份心。父親最後向我點頭示意,是相信我能夠完成他的心願,無論我對父親先前有多少的怨言,但他仍舊是我的父親,對於一個人生已被打入谷底的老人託付,親情浩蕩,我又如何能拒絕呢 ?

塞翁失馬

週末過後,我告訴母親不必再擔心我,我會回學校上課,不再浪費時間,按部就班把大學唸完,並在第一時間出國留學,離開台灣這個對我們家極其不友善的地方。母親聽到我的這番說法,非常欣慰;我的個性其實和母親很像,一旦做了決定,便會全力以赴,絕不會出爾反爾。

記得週日晚上回學校前,母親臉上露出了難得的笑容,應該是認為她到台南找我高中的摯友一起北上勸我,起到了關鍵性的影響,但母親一定不會知道我之所以會有如此的決定,是因為父親摸頭的動作,打開了我關閉許久的鬱悶之心,為了不辜負父親對我的信任和請求,也為了讓母親能過個平安順遂的日子,我才決定遵循母親的懿旨。那晚離家後,滿天的星星,閃閃發光,放眼望去,寰宇浩瀚無垠,豈無我容身之處,此處不留爺自有留爺處,退一步海闊天空,我輕聲喊出“加油、加油”,鼓勵自己勇往直前!

大一下學期剛開始讀書時,的確對書本有些陌生,實在是我這些年來的讀書都是走馬看花、心不在焉,書是書、我是我,彼此沒有任何的關聯,加上大一下學期的課程,多是一般性的科目,除了微積分有些新鮮感外,其他的教科書除了有原文的挑戰外,均乏味無趣,有如雞肋;唯一的例外便是“計算機概論”,當時計算機還在啟蒙時代,沒有個人電腦,一台電腦的主機價值連成,學校內放置電腦主機的大樓亦命名“計算機教學大樓”,可見當時學界正吹著一股計算機的風潮,

所謂的計算機科學系、或是資訊工程系也是從民國66年起,逐漸成為理工學院重點發展的科系之一。對我而言,“計算機概論”一門有如我的再造恩人,應該是我的邏輯思維本就比一般人多些,而從小父母親教導我時,著重於有始有終,致使我在潛移默化中,在學習及工作上,養成了認真負責、追求完美、不敷衍搪塞的處事原則和敬業態度,有時甚至會過份較真,成為同儕間的刺頭,然而這份特性,卻也是系統軟體系統開發是否能成功的重要因素之一,更是創新型軟體得以問世的必要條件。

“忙碌”常常可以幫助許多人轉移焦點,亦是我在大學時依賴的法寶,大二和大三緊鑼密鼓的課程,從高等數學、電路學、電子學、電磁學、數位電路、類比電路、電信傳輸等基礎課程到1970年代末期興起的8位元微處理器,我算是趕上了電子產業進入第二代微處理器的世代,源於其優化能耗量及兼容性的特性,這個新的電腦世代帶動了嵌入式控制系統、工業化自動設備及早期個人計算機產業的發展;至於現在最夯的半導體先進製程,則是在好幾代的技術演進和產業革新後的產物。

雖然我從未想過我是因為大學聯考的滑鐵盧,莫名其妙地考上了一所我完全陌生的學校和科系,但四年大學的課程訓練,為我日後在美國留學打拼的生涯,奠定了紮實的基礎,實非始料所及,塞翁失馬、焉知非福。

然而,一碼歸一碼,忙綠的功課雖然可以避免我有太多胡思亂想、怨天尤人的時間,但父親的案件對我們全家所帶來的後遺症,直到他期滿獲釋返家前,乃至父親返家後數年內的這段漫長時間內,從未真正離開過我們,像想躲也躲不過。在這段歲月中,無情的指控、不順心的事,一波接一波,有些我們可以事先預判,有的卻是凌空而降,讓我們束手無策;我們除了儘量將衝擊降到最低外,更須在泥濘污濁的人生道路上,尋求生存之道。

當時我和母親在事過境遷,閒聊之餘時,常會自嘲我們母子二人就是兩個打不倒不倒翁,兵來將擋、水來土掩,一關一關的過,雖然常常會精疲力竭,但在烏雲見日時,總會感恩上蒼又再次在我們的人生路程上,替我們豎立了一座堅固的堡壘,讓我們能堅如磐石,繼續向前行。

大一下學期,當我決定再度拿起書本,用最快的時間離開這個擾人的地方後,首要的任務就是不能再給母親有任何的經濟壓力,我除了開始尋找家教的工作外,也加入學校餐廳的洗餐盤組,並在校外的餐館打工,確保我在大學期間的費用,能夠自給自足,也因此在寒暑假期間,我幾乎所有時間都在救國團主辦的課外活動中服務,雖然收入不多,但積累起來也足夠繳交國立大學的學費和住宿費,雖然有時會有些差額,但我還可以利用空檔到不同的磚窯打工,或是到機車店打雜,賺取零時工的外快,多一分錢就少向母親拿一分錢。

到了大三下學期,我居然還有所盈餘,便買了輛二手的摩托車,如此在打工及往返學校和家中時,無需受制於大眾交通運輸工具的時刻表;有時我也會趁人煙稀少之際,騎車在前往青草湖的山路上,狂飆奔騰、高聲嘶喊:【天下之大,定有容我之地】,用這種方法,試圖在內心的深處找到一丁點的自我安慰;當時騎到湖畔時,多半都是黃昏時分,稍作休息後,便會繞道青草湖的後山,俯瞰新竹市的夜景,那時的夜景與現在相比,遜色不少,但對於身心長期疲憊的我而言,卻是一顆安慰的療癒藥,藥到病除、綽綽有餘。

民國 111年2月底,母親在睡夢中辭世,享年96歲,終於從她坎坷的人生中解脫,母親走後,我在她的床前撫摸她的白髮,等待救護車的到來,內心有說不出的感慨;追悼會結束,母親入土為安後不久,我無意間在網上聽到了一首由歌手郭力作詞作曲的原創“走過來的路”,聽完後,百感交集、心有戚戚焉;那首歌的歌詞如下:

| 【有誰知道我的心理有多苦,有誰在意我來自何處, |

| 如果不是為了生活忙碌,誰會願意活得那麼辛苦。 |

| 為了夢想我不停的追逐,再多的苦只能默默忍住, |

| 現實生活總是這麼殘酷,想要成功就得努力付出。 |

| 我走過別人不敢走的路,我吃過別人沒吃過的苦, |

| 明明過得是那麼的艱苦,還要裝著那一點不在乎。 |

| 我走過別人不敢走的路,我吃過別人沒吃過的苦, |

| 這些年來我受過傷無數,撞撞跌跌卻沒有人攙扶。】 |

回首一瞥,當時我和母親內心的煎熬,沒有人知道也沒有人在意;我們生活忙綠、活得那麼辛苦,因為我們沒有任何的退路;我們從來沒有偉大的夢想,因為我們沒有追求夢想的本錢,再多的苦我們也只能默默忍住;有多少人會知曉現實生活對我們有多麼的殘酷,我們的努力不是為了成功,而是唯有如此,才能逃離現實的束縛。

我們從未自豪我們曾走過別人不敢走的路,因為我們沒有其他的選擇;我們也無需炫耀我們曾吃過別人沒有吃過的苦,因為這是走完這條路的過路費;我們親身經歷生活是過的那麼的艱苦,然而我們並非要裝著一點都不在乎,因為在乎又有何益。

這麼多年來,我和母親受傷過無數次,但每次的受傷都是靠我們母子相互攙扶,從跌倒中再次站起來,沒有人會主動幫助我們,這就是社會殘酷的現實;但我們不怨天也不尤人,我們相信我們能走過這死蔭幽谷,因為我們的腰桿永遠都是直的,只要我們行得正,就什麼都無需懼怕,人在做、天在看。

這是母親從小的教誨,也是陪伴我一生的座右銘!