從那年開始,我每次回家都陪爸爸聊很長很長的天,就算他老是重覆也沒關係,我們終於一點一點聊出了他過去不太願意說出的痛苦的悲傷的秘密,和或許也已經很多年不曾再想起的童年往事。餐桌對面的老爸,看起來非常非常開心。

圖文:王蘭芬

十幾年前我還在跑文化新聞時,張惠菁是剛從英國回來的新銳作家,寫很棒的散文跟小說,長得漂亮,完全是文學界一顆閃亮的新星。那時候她不太愛笑,大眼睛盯著人時,像貓一樣警戒著。

所以十幾年後她願意加臉書,也是嚇我一跳。這時不知道為什麼,她跟我以前印象中的樣子大不相同了,臉不再那麼削瘦,冰山美人化成邊上有花有樹的潺潺小溪似的,笑起來溫暖明亮。

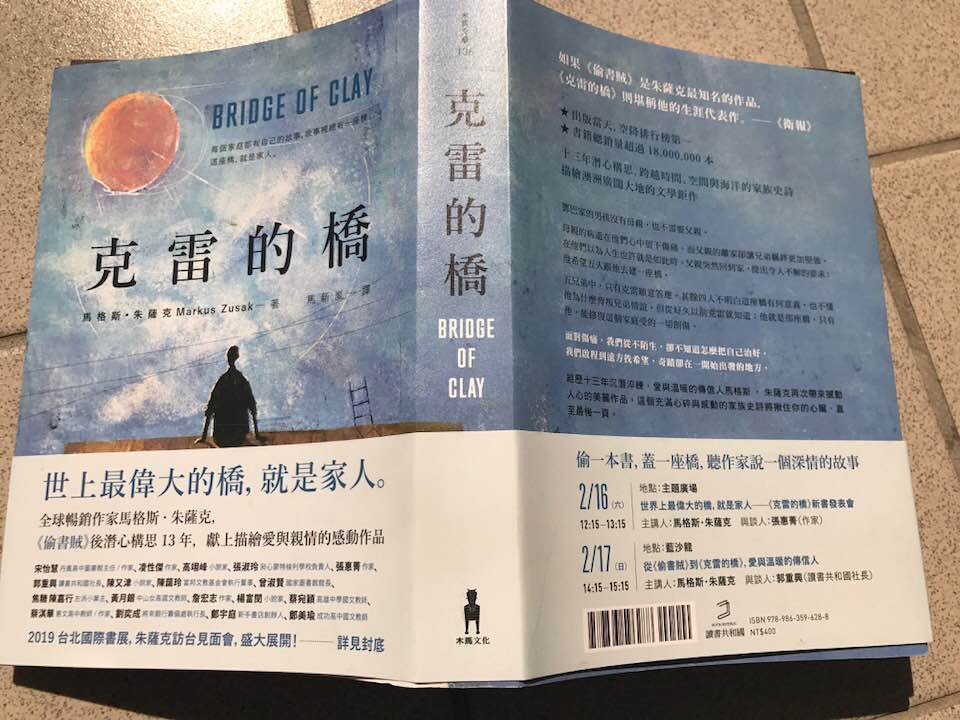

年前她突然提到,發現一本很適合我讀的小說,澳洲作家馬格斯‧朱薩克《克雷的橋》,我受寵若驚地趕快拜讀。故事說的是一個從波蘭流亡至澳洲的女鋼琴家,嫁給了幫她搬鋼琴的工人,然後他們生了五個兒子。

13年前曾以《偷書賊》轟動全世界的朱薩克,在《克雷的橋》中,以一種充滿詩意的有點意識流感覺的筆法,寫在母親死去、父親出走後,這五個兄弟如何過著小野獸般暴力卻又親愛的生活,直到有一天,父親出現,在他們屋子裡留下一張紙條,希望有人可以跟他去蓋一座橋。

從書名大家應該馬上可以猜到,只有一個兒子真的去蓋這座橋了,而且他一定是叫克雷。

讀的時候,我其實是有點莫名其妙的。一方面因為朱薩克這次的寫作方法,跟《偷書賊》很不一樣;另一方面,不懂張惠菁為什麼會覺得這本書適合我讀(畢竟我從小痛恨鋼琴,更生不出五個兒子啊啊啊)。

直到剛剛,黃昏了,我讀到書的最後階段,眼前突然出現我高雄老家那張舊得不得了但擦得十分乾淨的飯桌。

在甜甜堂堂還沒出生前,有一年過年,覺得該去做一件事,於是跑到隔壁的書局買了筆記本跟水性筆。差不多是這樣黃昏時分,我把本子攤開在飯桌上,跟坐在對面的老王說:「爸,你講老家還有逃難的故事給我聽好不好?」

老王沒什麼朋友,退休後就是每天躲在地下室看書聽音樂,他常常叨念著國家大事、兩岸關係、曾國藩家訓,我媽跟我弟我妹膩到忍不住大喊:「已經會背嘍!」

聽到這句,他不太好意思地笑起來,自言自語:「已經聽過了啊?那我再講一個,這個你們一定沒聽過。」但大家還是紛紛從飯桌離開,因為不管再講幾個,絕對還是已經聽過的,屢試不爽。

從那年開始,我每次回家都陪爸爸聊很長很長的天,就算他老是重覆也沒關係,我們終於一點一點聊出了他過去不太願意說出的痛苦的悲傷的秘密,和或許也已經很多年不曾再想起的童年往事。

餐桌對面的老爸,看起來非常非常開心。

所以就在剛剛,我突然明白張惠菁的意思了,她是不是覺得我跟克雷一樣,也在幫我爸跟我們家人、我爸與這個世界之間,蓋起一座橋?(作家本人可能會表示,呃,妳想太多了。。。)

瞬間我覺得更懂得了這本書,也覺得這書名實在很棒。

可惜我的書沒辦法沿用這個邏輯叫《阿芬的橋》,如果是真的這樣取,大家只會想到檳榔吧。(在高雄可是有一間著名的阿芬檳榔,還是連鎖店喔。)

既然《阿芬檳榔》喔不對《阿芬的橋》還沒寫出來,推薦大家有空不妨試試《克雷的橋》,看自己的心可以因此通往何方。