作者:陳守煒

今天來談國之重寶蘇軾寒食帖,以及和清明有點關聯的寒食節。

「寒食帖」係蘇軾謫居黃州時所作。被譽為「天下第三行書」的「寒食帖」,又稱「寒食詩」,詩中隱含當年東坡居士生活淒苦,心情鬱卒的感傷。

但他能將抑鬱之氣,轉而寄託於書法藝術之上,成為不朽的文學作品。

也難怪,各家版本高中教科書會將寒食帖選入。

其2首詩文為:

自我來黃州,已過三寒食;年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟;臥聞海棠花,泥汙燕支雪。

闇中偷負去,夜半真有力;何殊病少年,病起頭已白。

春江欲入戶,雨勢來不已;小屋如漁舟,濛濛水雲裡。

空庖煮寒菜,破竈燒濕葦;那知是寒食,但見烏銜紙。

君門深九重,墳墓在萬里;也擬哭塗窮,死灰吹不起。

這般優美詞句,若因教育主管機關「讓孩子快快樂樂成長」,而自中學課文刪除,何其可惜。

試想,韓愈、柳宗元、三蘇等唐宋八大家,甚至連康熙、乾隆等滿族皇帝,那個不是自小就在夫子的鞭子(皇帝小時當然免受此罪)驅使下,不知其意地從三字經、千字文開始背誦,背多了自能融會貫通。

這些中國古代大文豪,那個人年少時期苦頭少吃過?為何到了今天,一些學者專家要想方設法,讓學子們少背書,少吃苦,才能快快樂樂成長?

有人因此憂心忡忡,認為臺灣的國文在去文言化之下,前途無亮,其實並不至於。

對岸在1966年起長達十年的文革,經所謂「破四舊、立四新」之摧殘,如今還是回到尊孔倡儒的路子。

我相信,多數青年學子不願吃苦讀古文的今天,只要你我的子弟,堅持走吃苦的路,以後出頭的機會必然更多。

國文如此,英文也是一樣的道理。管你大學修的是什麽,只要中、英文強,不出頭天也難。

回頭來看東坡先生的寒食帖。

「書黃州寒食帖」,又稱「寒食帖」或「寒食詩」,在故宮被譽為「天下三大行書之一」,與王羲之的「蘭亭集序」、顏真卿的「祭侄文稿」二幅國寶行書齊名。

蘇東坡在黃州第3年寒食節,寫了傳之久遠的2首「寒食詩」來描述自己心境,而成為學界公認蘇東坡最好的行書作品。

今日學子,寫錯字用立可白塗掉。古人在價昂的絹布上書寫,錯了怎辦?

賞讀「寒食帖」可窺知一二。

如其原作「雨勢來不已」之後,因毛筆行書多寫一個贅字,在右邊打二小點,以及「年年欲惜春」的第二個年字,子瞻先生偷懶不想寫,打個小點替代。

此外,此帖第一首詩末尾「何殊病少年,病起頭已白。」細心的人或會發現,網路上流傳者,另有「何殊病少年,病起鬚已白。」版本。

若審視故宮庋藏蘇軾墨寶,應知原文實為「病起頭已白。」

「寒食帖」雖是國寶字畫,命運卻十分乖舛,它本是清朝乾隆皇帝珍愛的文物。

清咸豐10年(1860年)英法聯軍火燒圓明園時險遭焚毀,而流出清宮。1922年流向東京,被日本富商菊池惺堂獲得,1923年關東大地震,菊池冒死搶救出3件書畫,「寒食帖」就是其中一件。

二戰結束後,我國前外交部長王世杰託人探尋其下落,臺北故宮才得以專案專款購回「寒食帖」。

至於寒食節,到底在何時?由於越南也在農曆3月3日過寒食節,故每逢清明前後,網路轉傳的訊息,往往也多指寒食節在農曆3月3日。

寒食節係春秋時期晉國賢臣介之推,割股煮熟給晉公子重耳食用以保全生命。重耳就大位,也就是晉文公,想回報介之推昔日之恩,介之推卻與母親於山西綿山,隱居山林不出;大臣放火燒山想逼出介之推,因此燒死介之推。

晉文公傷痛之餘,下令介之推亡故之日,全國一連3天禁生火,一律吃冷食。

而當時所訂寒食節禁火3天,係依冬至後的第103至105日天計算。

既然冬至、清明等節氣,乃是老祖先依地球繞行太陽之軌道推算,即今所稱陽曆,當然不會是在農曆3月3日。越南承襲中華文化傳統,訂於這天,可能某個王朝時期訂規距時,當年寒食節正逢農曆3月3日罷了。

無論如何,我國的寒食節,經千年演變下來,早已式微,而由鄰近日期的清明取代。

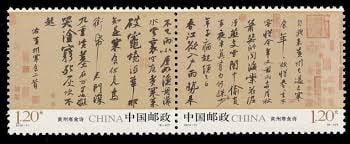

民國84年,中華郵政以「中國書法藝術郵票-寒食帖」為名,發行4枚全的聯刷郵票。

大陸則於2010年,以「中國古代書法─行書郵票」為題,將「蘭亭集序」、「祭姪文稿」和「寒食帖」等「天下三行書」,各印成2枚聯刷郵票。