作者:陳守煒

我國明、清兩代瓷器生產主流的青花瓷,一般簡稱青花(blue-and-white),乃是採特殊工藝製成的瓷器。係於素淨瓷胎外層,先以鈷藍顏料描繪圖案,覆上一層透明釉,再以高溫燒製,成為白地藍花的釉下彩瓷。

瓷器porcelain,為我國古代重要發明;從洋人又稱瓷器為china,可知在西方世界,公認瓷器源自中國China。

而質地精美細膩的青花瓷更是瓷中極品,集工藝、美學之大成,被視為工業化之前,我國最具特色的器物之一。

青花瓷固為明、清兩代瓷器主流,但其名稱,卻和「誤入政治叢林的小白兔」宋徽宗有關。

岳飛「滿江紅」中的「靖康恥,猶未雪,臣子恨何時滅。」指的便是徽、欽二帝被擄至金國,北宋因此滅亡的歷史。

宋徽宗可能選錯了行,他詩詞書畫茶,甚至蹴鞠、射箭、馬術,樣樣精通;若非被政治耽誤,一定是很優秀的藝術大家。可惜他當了皇帝,玩物喪志,把大好江山給玩丟。

趙佶當政時,汝窯製造出精美絕倫的青花瓷,請皇上賜名。詩詞書畫皆精通的徽宗,想到五代時周世宗柴榮為柴窯瓷器命名,寫下一句「雨過天青雲破處,這般顏色做將來」,徽宗靈機一動,青花瓷一詞如此這般,即告拍板。

青花瓷一般又可分官窯與民窯兩類。望文生義,製品精緻華麗的官窯製品,專供朝廷或官府使用;而民窯瓷器純樸寫意,則是市井小民的日用器皿。由於青花典雅、瓷釉晶瑩,亦常作為室內裝飾或私人珍藏。

陶瓷器物在窯燒前,所上的一層釉,若是在已成型晾乾的素坯(即半成品),繪製各種紋飾,再罩以白色透明釉,或其他淺色面釉,經1300℃左右高溫一次燒成。

燒成後的圖案,被一層透明的釉膜覆蓋,即稱釉下彩。

反之,在燒好的素器上彩繪,再經中低溫二次烘烤而成,因彩飾附著於釉面之上,便是釉上彩。

釉上彩因彩在釉上,而易磨損,易受酸鹼等腐蝕,也易褪色;但因燒溫低,著彩選料品種豐富,藝術性強,大多用來當陳設器皿,不適合於生活器具。

民國103年的第一輯青花瓷古物郵票和小全張,入選國寶,分別是清朝「青花曲唇盤」、明朝「青花牡丹大甕」、明朝「青花雙龍壽字罈」、清朝「青花仕女圖扁瓶」,以及清朝「青花花鳥紋方圓盤」。

107年第二輯青花瓷古物郵票和小全張,主角為明朝「青花魚藻梅花式洗」、明朝「青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗」、清朝「青花花果執壺」、清朝「青花蓮托八吉祥大罐」、明朝 「青花龍紋天球瓶」等。

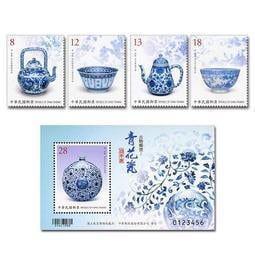

108年中華郵政賡續選用明 隆慶 青花雲龍提梁壺、清 乾隆 青花御製詩三清茶詩茶碗、清 乾隆 青花番蓮茶壺、明 嘉靖 青花高士圖茶盅,以及明 永樂 青花花卉紋大扁壺等5種故宮博物院典藏寶物,印成青花瓷古物郵票和小全張。

這些青花瓷古物郵票和小全張,總計推介15種古物,無論盤、甕、瓶、洗、碗、壺、罐,抑或茶盅,全屬宮廷生活器物,當然是釉下彩瓷才行。

在這一系列三套青花瓷古物郵票此之前,青花瓷早已在國郵亮相過。

如61年「歷代名瓷郵票-清瓷」,全套5枚中,便有康熙青花蓋罐、雍正青花花澆、乾隆青花扁瓶等3件青花瓷器。

而62年全套10枚的「歷代名瓷郵票-明瓷」,更有半數屬於青花瓷,分別是宣德青花甒、宣德青花瓶、永樂青花觚、永樂青花壺,以及成化青花靶盔。

另外,80年「故宮名壺郵票」中,亦有「明青花把壺」入列。

82年「故宮明成化瓷郵票」的5件主角瓷器,均屬「鬥彩瓷」,而「鬥彩」,就是在素胎上先以青花勾勒花紋,上釉燒成後再加各種色彩,完成整個彩色圖案。可以說,鬥彩瓷便是青花瓷的演化版或進階版;鬥彩瓷以花色繁艷、紋飾秀麗著稱,青花瓷則以高雅端莊、花色簡潔而吸引人。

真正稱得上青花瓷器者,應滿足4項條件,分別為:

穩定的鈷藍料配製技術、成熟的釉下彩工藝、高超的瓷器繪畫技術、白瓷燒製工藝。在早期,能夠滿足以上所有條件的,只有景德鎮,其他地區只能生產仿青花風格的陶器或石胎瓷。

而青花瓷雖是明、清兩代瓷器的主流,但其濫觴,可追溯至元朝。元朝產製的青花,已十分精美,不僅紋飾繪畫技法嫻熟,青料發色純正,燒造技術也頗成熟,完全符合青花的各項標準。

不過,因元代青花瓷的年代久遠,被保存下來的國寶更形稀少,在臺灣的中華郵政,迄不曾讓元代青花瓷古物上郵票;唯大陸郵政於1991年印行的「景德镇瓷器」郵票,便有一枚「元青花追韓信圖梅瓶」。