作者:陳守煒

國立故宮博物院近70萬件典藏品中,何者為「鎮院三寶」?你可能回答毛公鼎、翠玉白菜和肉形石。

這樣的答案,網路上很常見。實則對故宮職員而言,件件都是寶,難分軒輊。

「外行看熱鬧,內行看門道」。真要分的話,在專家眼中,只有毛公鼎被列入國寶等級;翠玉白菜、肉形石兩樣觀光客有興趣的故宮藏品,則為屬於第二級的重要古物。

我國《文化資產保存法》於民國94年進行結構性大幅翻修之後,故宮便依該法之規定,將典藏文物逐步分成「國寶」、「重要古物」及「一般古物」3個等級。

館內典藏古物,由文建會聘請古物審議委員,配合展覽進行審議,自97年起,陸續通過指定古物等級。

現藏於臺北故宮,常被譽為我故宮鎮院之寶的毛公鼎,乃中國古代銅器中赫赫有名的重器。

先說鼎。國人日常使用的炒菜鍋,閩南語仍沿襲古代,喚作「鼎」。亦即,鼎自古以來,便是中國人的煮食器。

若干年代後,鼎在當煮食器之外,另發展出禮器功能。

相傳,禹在建立夏朝後,用天下九牧呈貢之黃銅,鑄成九鼎,象徵九州。

後來,鼎因此分了等級。士用一鼎或三鼎,大夫用五鼎,諸侯用七鼎,九鼎則為天子專用。

當然,這裡的一鼎以至九鼎,或係指鼎之數目,或以大小區分。

當數目解時,古代祭祀以後,有一個用餐環節。周朝天子在用餐時擁有九鼎,依次以降。

這九鼎分別是牛鼎、羊鼎、豖鼎、魚鼎、臘鼎、腸胃鼎、膚鼎、鮮魚鼎、鮮臘鼎。此時之鼎,係指食器。

當大小看時,如《戰國策》所述:「齊救周,求九鼎,顏率謂齊王曰:『昔周伐殷而取九鼎,一鼎九萬人挽之,九鼎八十一萬人挽之。』」這裡的鼎,已是國之重寶的禮器。

周天子身旁謀士顏率對齊王耍賴的說辭,誇張程度和咱們網軍「世界看好了,臺灣人只示範一次」恰堪比擬。

青銅器盛行的西周,當禮器用的鼎,形狀有圓有方,其足或三或四。

大多數三足鼎為圓鼎,四足鼎是方鼎;但也有例外者。

無論如何,用來當禮器以敬天地祭鬼神或先人的鼎,都有相當分量。

流傳至今,成語「一言九鼎」形容某人講話極具分量,不容質疑。

而老蔣於北伐成功後,定都南京;其身邊文膽用的詞則是「定鼎南京」。

再看毛公鼎

這件鑄造於西周晚期宣王時代(公元前828年—公元前802年),因銘文作者毛公而得名。

毛公鼎不算太大,通高53.8厘米、腹深27.2厘米、口徑47厘米,總重34.7公斤。較諸大陸「中國國家博物館」所藏后母戊鼎,可是小巫見大巫。

毛公鼎之容量或重量雖遠遜於后母戊鼎,但其鎸於鼎之內緣的銘文,卻大有特色。

毛公鼎銘文,計分五段,有32行,共497字(另有496-500字之不同說法),是現存青銅器銘文中最長的一篇。

清末民初書法家,亦為中國現代美術教育先驅的李瑞清曾謂:「毛公鼎為周廟堂文字,其文則尚書也,學書不學毛公鼎,猶儒生不讀尚書也。」由此可見該銘文之重要性。

從歷史來看,毛公鼎銘文記載的是西周帝王對重臣吐露之心聲,更是難能可貴。

毛公鼎銘文字數說法不一,和標點符號無關。雖說《三字經》中有「詳訓詁,明句讀」,然古代中國老祖先根本不用標點符號;古文之起承轉合或斷句,另有他法。

可能的原因,是已有2800多年歷史的毛公鼎,若干文字難以辨識造成。

鼎內銘文大意,首先追述周代國君文王、武王的豐功偉績,感嘆現時的不安寧;接著敘述周宣王冊命毛公,委任他管理內外事務,擁有宣布王命之大權。

文中,宣王一再教導毛公要勤政愛民,修身養德,並賜給他一些器物以示鼓勵。

毛公故而將此事鑄於鼎上,以資紀念。

銘文中多次藉周宣王之口,稱毛公為父瘖(原文為「父歆」),可見毛公乃周宣王家族中的父執輩。

鎸於毛公鼎之銘文,用的是成熟時期的金文。

金文乃商、周以至春秋戰國時期,銅器上鎸刻之銘文,故又稱鐘鼎文或銘文。

西周時期金文,可歸於大篆之雛形。春秋戰國金文,則有小篆風格。

毛公鼎於清道光年間,在陝西岐山周原出土。咸豐年間,翰林院編修陳介祺購得,1910年歸兩江總督端方所有。

民國19年(1930年),北洋政府交通總長葉恭綽買下;抗戰期間,由商人陳詠仁買得。

抗戰勝利,民國35年捐獻給南京政府,蔣介石委員長撥交給南京中央博物院保管;民國38年隨故宮文物南遷,民國40年在臺灣編入帳冊。

倘若不是老蔣心中無私念,38年政府撤來臺灣時,中央銀行黃金、故宮文物、中研院歷史文物、中央圖書館藏書、河南博物館藏品等等,怎可能在他指揮下,運來臺灣?

今天的當權者,別只想著去蔣、去中,卻不知「吃菓子拜樹頭」,飲水思源之基本做人道理。

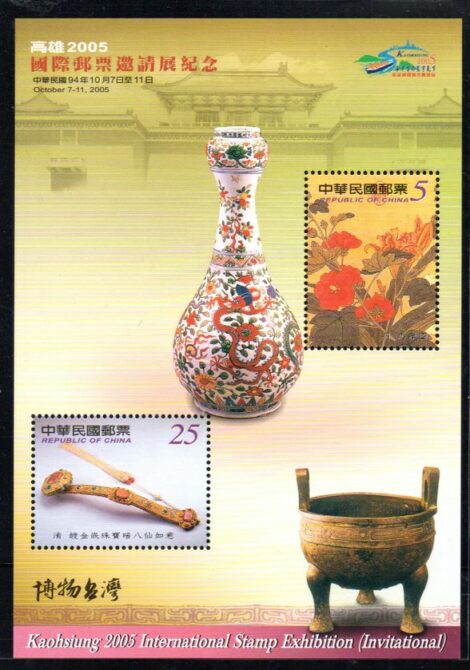

西周毛公鼎,既為赫赫有名的國之重器,不僅中華郵政先後於民國50年古物郵票、94年高雄2005國際郵票邀請展紀念郵票小全張,以及和102年故宮經典文物郵票,三度讓毛公鼎亮相,彼岸2003年印行的兩枚篆書郵票,毛公鼎亦為主角之一。

一件古代中華文物,能被兩岸郵政垂青,總計4次在方寸舞臺露臉,放眼中外郵票,殊為罕見。