作者:陳守煒

凡是在金屬胎、瓷胎或玻璃胎上施釉窯燒,無論古今中外製品,都可稱為「琺瑯」工藝,其製品為「琺瑯藝術品」或稱「琺瑯器」。

而且,琺瑯這項從瓷胎發展到各種不同胎底上釉之技藝,本係舶來品,只是在古代中國,受到宮廷重視,全力研究發展,讓琺瑯器得以生光發熱。

琺瑯,也就是早年國人所稱「搪瓷」,西方人喚作Enamel;包括畫琺瑯和掐絲琺瑯。

畫琺瑯早年又稱洋瓷、洋琺瑯,或琺瑯畫;係於金屬(如銅)胎先塗施一層白色釉粉(琺瑯釉),窯燒後另繪以各種顏色之琺瑯釉,再次窯燒而成。

這樣的工法雖然繁複,卻讓器物富有繪畫風味,故稱畫琺瑯。

金屬胎係以金屬銅做器骨(胎),用五顏六色的瓷粉(琺瑯釉)燒制而成;瓷胎是將將銅胎畫琺瑯之技法成功地移植到瓷胎上而創製的新瓷器品種。後人稱「古月軒」,國外稱「薔薇彩」。

玻璃胎琺瑯情況類似。

掐絲琺瑯是在金、銅、瓷胎(現另有在玻璃、大理石、木質等物品,做掐絲琺瑯藝術),以金絲或銅絲掐出圖案,再填上各種顏色的琺瑯後,經焙燒、研磨、鍍金等多道工序而成。

琺瑯器由西方傳入,係綜合藝術,集冶金、鑄銅、鑲嵌知識、玻璃質鎔鍊技術、繪畫及雕刻之大成。

琺瑯器有廣義與狹義之分,前者泛指一切表面敷有琺瑯之器物皆是,後者則有一定範圍,即以金屬作成美觀之器形,在表面塗敷各種有色琺瑯,並加以審美之處理,而具有美術之價值者是。

景泰藍,又稱銅胎掐絲琺瑯,或嵌琺瑯,是在銅胎或是青銅胎上,用柔軟的扁銅絲,掐成各種花紋,再將各種顏色的琺瑯釉,填充於掐絲內,燒制而成的瑰麗多彩的工藝美術品,最早的文字記載出現在元朝。

在中國大陸,北京是景泰藍發祥地。早年,景泰藍之外文名,大陸各地各廠自行其是;2017年對岸政府統一規範,定名Cloisonne,洋人亦稱Cloisonne Enamel。

景泰藍,大行於明朝景泰年間,晚清古董行沿用此說,喚為「景泰琺瑯」或「景泰瑯」。

後又因其所用搪瓷釉料,多為藍色,且「瑯」「藍」音近,訛變為「景泰藍」。

景泰藍製作工藝繁縟,從設計、制胎、掐絲到粘絲、點藍、燒藍,再到打磨、鍍金,前後大小工序達108道,再加上皇家對這門工藝極其保密,工匠終其一生只能掌握其中一到兩道工序。

由此可知,景泰藍,或任何掐絲琺瑯,製作繁複程度遠超過畫琺瑯。

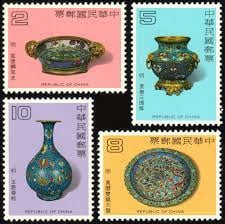

從民國70到73年,中華郵政曾連續4年,各推介國立故宮博物院典藏之琺瑯器4件,印成一系列「古代琺瑯器郵票」,除70年第一套為明朝琺瑯器,隨後三套皆是清代琺瑯器。

各套琺瑯器郵票,主角依序是:宣德螭耳洗、景泰三環尊、萬曆雙龍大盤、玉壺春瓶;

乾隆仕女盃盤、乾隆鳧形壺、康熙爐、乾隆奶茶壺;仕女方盆、乾隆人物方瓶、乾隆梅花把壺、太平有象;

乾隆花鳥壺盃盤、天雞尊、乾隆菊花把壺、雁形燭台。

其中,太平有象、天雞尊、雁形燭台等等為掐絲琺瑯作品;仕女方盆、乾隆人物方瓶、乾隆梅花把壺等等,是畫琺瑯作品。

「天雞」是出自神話之神雞,其造型有別於平常所見之雞。

民國80年「無面值郵票」介紹清掐絲琺瑯陳設器獅子1對,印成「國內信函基本郵資」及「限時信函基本郵資」無面值郵票各1枚。

雄獅右前腳踩1繡球,母獅左腳踩1幼獅,幼獅作仰臥狀。

81年故宮玻璃胎畫琺瑯器郵票,推介福壽折方瓶、嬰戲葫蘆瓶、花卉膽瓶、課子圖小瓶。

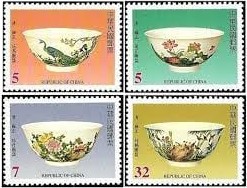

91年歷代名瓷郵票—清雍正琺瑯彩瓷,以「花鳥圖盌」、「蓮花圖盌」、「牡丹圖盌」、「竹鵲圖盌」 為主題。

琺瑯彩瓷,其實就是瓷胎畫琺瑯,亦即「古月軒」;是以琺瑯彩料在已經燒成的白地瓷胎上,彩繪裝飾紋樣並再次燒製的瓷器。

清朝康熙皇帝基於對工藝美術的關心與興趣,發展出「琺瑯彩瓷」新品項。其後雍正朝積極研發,使得其燒製達到頂峰。

配合第18屆亞洲國際郵展在臺北舉辦,我郵政於民國94年推出的1枚紀念郵票,以故宮博物院珍藏清代掐絲琺瑯天雞尊古物為主題。

另如80年故宮名壺郵票,有枚清加彩方把壺,為瓷胎琺瑯器;99年古物郵票有枚清銅鍍金嵌料及填琺瑯五供香爐;102年故宮經典文物郵票有枚清雍正琺瑯彩瓷黃地芝蘭壽石圖碗等皆是。

中國大陸於2013年發行「景泰藍」,亦即銅胎掐絲琺瑯器郵票全套六枚,圖案分別是元代纏枝蓮紋鼎式爐、明代出戟花卉紋花觚、清代天雞尊、清代纏枝蓮紋多穆壺、清代獸面紋提樑卣,以及明代纏枝蓮紋直頸瓶。其年代,跨越元、 明、清三朝。

2009年配合「 中國世界集郵展覽」之舉辦,對岸郵政推出之紀念郵票,其中有枚內容為掐絲琺瑯纏枝牡丹紋藏草瓶。